En 1933 quedé profundamente convencido de la falacia de atacar el Monte Everest con una organización tan enorme. En primer lugar, ninguna expedición había sido capaz, en la práctica, de lanzar más de dos ataques contra la cumbre; el número óptimo de escaladores para una tentativa eran dos, en esto convenía todo el mundo, y por tanto parecía improbable que se necesitaran más de cuatro hombres para el asalto efectivo. ¿Para qué, pues, reunir catorce alpinistas?

Alegábase la conveniencia de tener reservas por si alguno enfermaba. Pero nunca se había dado el caso de que un hombre, reconocidamente capaz de escalar a grandes alturas, hubiera tenido que renunciar a la tentativa final por causa de enfermedad. Parecía claro, por tanto, que el riesgo era insignificante comparado con las enormes probabilidades de que la expedición no encontrara la montaña en situación de ser escalada.

De acuerdo con la conveniencia de tener reservas, pero no tres reservistas para cada hombre que tuviera que ir muy arriba. Convendría, además, examinar este problema de las enfermedades a la luz de la experiencia individual. En las docenas de expediciones y excursiones montañeras que he efectuado, no recuerdo un solo caso en que la indisposición de un solo miembro del grupo haya impedido al resto alcanzar el objetivo.

Estoy seguro de que la mayor parte de alpinistas dirán lo mismo, o en todo caso convendrán en que un accidente así es muy raro. Por otra parte, cuando se manda a un hombre a desempeñar una misión importante en un país de clima malo, en el que tal vez tendrá que residir durante años, a nadie se le ocurre designarle un compañero de reserva para el caso de que caiga enfermo.

¿Por qué, pues, este extraordinario temor a las enfermedades y accidentes en las expediciones del Everest? Me refiero, naturalmente, a la marcha de aproximación, no al intento final contra la cumbre.

Otra razón alegada para la inclusión de un gran número de europeos en la expedición es la supuesta necesidad de contar con gente experta para resolver el problema del transporte. En una expedición gigante, esto puede ser o no verdad; nunca he tenido ocasión de dirigir ninguna. Pero en una expedición de moderado volumen, el caso es muy distinto.

La organización del transporte para ir al Monte Everest es particularmente sencilla, mucho más que en cualquier otra parte del Himalaya de las que yo he visitado. Hasta el Campamento Base e incluso más allá puede usarse transporte animal; el pasaporte que despachan los funcionaros tibetanos de que proporcionen los medios de transporte necesarios, facilidad que no he encontrado en ningún otro sitio; el forraje puede adquirirse durante la marcha; en las amplias y abiertas llanuras del Tíbet, por las que transcurre la mayor parte de la ruta, no hay el menor peligro de corrimientos de tierras que intercepten el camino durante semanas, amenaza constante en otras partes del Himalaya; el intérprete tibetano resuelve a plena satisfacción el problema del lenguaje y los pequeños conflictos que puedan ocurrir. El resto es un simple cálculo aritmético: el peso total del equipaje dividido por el peso de cada fardo nos da el número exacto de acémilas requeridas.

Sobre cuál sea el volumen óptimo de una expedición reina gran discrepancia de opiniones. Una vez pregunté a mi amigo el doctor Humpreys qué pensaba de este asunto. Contestó decididamente y sin la menor vacilación: “Tres forman una expedición grande; un equipo de uno puede considerarse una expedición pequeña”. No voy a proponer que en los intentos contra el Monte Everest se adopte un criterio tan extremista, aunque siempre he creído que un equipo de tres escaladores tendría oportunidades tan buenas como un grupo más numeroso.

Yo imaginaba un tipo de expedición constituida por seis miembros europeos, todos con gran experiencia de alpinistas, y todos con porteadores sherpas seleccionados con cuidado y con un entrenamiento especial. Abogaba por una considerable reducción en el volumen de provisiones y pertrechos por cabeza, y un gasto total de 2,500 o 3,000 £ en lugar de las 12,000 £ que por término medio vino a costar cada una de las grandes expediciones anteriores (excepto la primera “exploración”).

Una expedición semejante tendría la ventaja de la movilidad, con una consiguiente mengua del riesgo de interrupción en las líneas de comunicación. A pesar de la gran reducción en el coste, podría equiparse a cada porteador con un utillaje mucho más selecto y eficaz. Los montañeros estarían en situación de trabar conocimiento individual con cada uno de los mozos, cosa imposible cuando éstos son 170, lo que redundaría en pro de la comprensión y confianza mutuas. Se reducirían los hurtos y robos de equipaje. Con una caravana enorme de tres o cuatrocientos animales, desde poderosos yaks a diminutos borriquillos, extendida a lo largo de varios kilómetros de carretera, es extraordinariamente difícil evitar el pillaje, que puede afectar lo mismo a piezas esenciales del equipo que a provisiones superfluas. En 1933 se perdieron de este modo un considerable número de botas para los porteadores; de haber sido el robo mayor del que fue, hubiera podido producir un verdadero colapso de la expedición. Además, la requisa de un pequeño número de animales no desorganizaría la vida normal del país como hasta ahora ha ocurrido, y ésta es una de las principales razones por las que el gobierno del Tíbet se opone a las expediciones al Everest.

Pero mi oposición a las expediciones numerosas se basaba sobre todo en razones psicológicas. Es de vital importancia que ningún miembro del grupo tenga nunca la impresión de estar de sobra, o de que se encuentra allí sólo para el caso de que alguien falle. Una situación así supone para cualquiera una tensión intolerable y no puede menos que provocar roces con la consiguiente mengua del rendimiento. Un jefe de expedición, absorbido por los detalles de la organización y ocupado constantemente en sus planes, corre gran peligro de no prestar a este punto la atención debida.

En una expedición científica cada hombre está, o debería estar, absorbido por una misión particular, y el grupo entero puede ser dividido en equipos autónomos, cada uno con su tarea y responsabilidad especiales. Pero cuando el único objetivo consiste en coronar la cima de una determinada montaña, el problema es completamente distinto.

Es una falta de tacto recordar a un hombre que puede estar contento con que se le haya invitado, y que en casa han quedado centenares de alpinistas tan buenos como él que con mucho gusto ocuparían su lugar. Apelar al “espíritu de equipo” no basta para hacer marchar sin tropiezos una expedición, ni evitar que surjan envidias. La mejor partida alpinista es aquella en que cada miembro reconoce la vital importancia de cada uno en los esfuerzos comunes y siente que su propio papel es igualmente indispensable, Este ideal no es menos importante en una expedición al Himalaya que en una escalada en los Alpes. En mi opinión, sólo puede realizarse con un grupo relativamente pequeño y bien compenetrado. Sólo entonces se puede hablar (si el caso se presenta) de “espíritu de equipo”.

¿Cómo es posible, cuando por lo menos el 50% de los escaladores han de quedar en reserva, evitar un sentimiento de competición? Sólo un santo podría extirpar de su espíritu toda esperanza de que otro hombre caiga enfermo, para poder reemplazarle. ¡Cuán diferente es esto de la alegre camaradería que hemos conocido en otras escaladas!

Por mi parte, aborrecía la multitud y el barullo inseparable de una expedición numerosa. No podía apartar de mi mente la ridícula impresión de que estaba formando parte de una jira turística o una excursión escolar, y me entraban ganas de marcharme o de esconderme. Naturalmente que esto no ocurría durante las pocas ocasiones en que había que trabajar en firme, pero por desgracia éstas se presentaban una porción muy pequeña del tiempo total.

El pequeño pueblo de tiendas que se levantaba cada atardecer, el ruido y ajetreo de cada puesta en marcha, el espectáculo de un gran ejército invadiendo la paz de los valles, todo esto estaba tan lejos del espíritu ágil y libre con que estábamos habituados a aproximarnos a las cumbres. Y yo creo que el espíritu contribuye mucho al éxito de una aventura montañera.

Elimínese, pues, la impresión de estar empeñado en una empresa sobre la que se concentra la atención del mundo, insístase en que el objetivo no es otro que escalar una montaña, más alta tal vez que las demás, pero fundamentalmente análoga a cualquier otra, y con ello se aumentarán enormemente las probabilidades de éxito y, lo que es más importante, de deleite.

Viene luego la cuestión económica. A lo que comprendí, el argumento corriente era éste: puesto que es fácil obtener dinero para una expedición al Everest, ¿por qué no hacerlo?

En primer lugar, el simple derroche de dinero no incrementa en sí mismo la eficacia de una expedición; es más, puede muy fácilmente convertirse en un factor de debilidad, creando atiborramiento de trastos inútiles y obscureciendo los puntos realmente importantes. Por ejemplo, sería mucho más útil utillar a todos los porteadores con el mismo equipo usado por los escaladores —tiendas de cúpula, botas, sacos de dormir—, que transportar cajas de champaña y otros requisitos desde Londres a Rongbuk.

En segundo lugar, si hay que gastar dinero, existen muchas maneras provechosas de hacerlo. Con la diferencia de coste entre una expedición grande y una pequeña, se podrían enviar no menos que doce expediciones más a otras partes del Himalaya, las cuales, bien organizadas y dirigidas, podrían ejercer una influencia directa sobre el problema primordial de escalar el Everest; estas expediciones secundarias podrían reservarse para los años en que no se obtuviera permiso de entrada en el Tíbet. Hay centenares de alpinistas jóvenes que darían cualquier cosa para poder ir al Himalaya. ¡Cuánto más fácil sería el trabajo de selección de los comités del Everest, si pudiera ofrecerse esta oportunidad a algunos de ellos!

Por otra parte, la escalada del Everest es tanto un problema de montañismo como de fisiología. Estamos lamentablemente a obscuras acerca de los efectos reales de la altura sobre el cuerpo humano, o sobre los medios de contrarrestar estos efectos. Los fisiólogos han pasado años trabajando sobre estos problemas, pero siempre han tropezado con la falta de ocasiones y de sujetos para sus experimentos. Nada se opondría a mandar un pequeño grupo de fisiólogos y alpinistas al Kamet, para que durante meses acamparan en la cumbre. Los resultados de sus investigaciones serían tan valiosos para la ciencia como para los que ansían conquistar los orgullosos picachos del Himalaya.

Finalmente, el inconveniente de las grandes expediciones radica en la publicidad de que son objeto y que es inevitable dadas las grandes sumas que hay que recoger. La empresa reviste un carácter apoteótico, totalmente ajeno a la fundamental simplicidad del juego. Nada tiene de extraño que los alpinistas deseen conquistar la cumbre más alta del mundo, o al menos se interesen en el proyecto. Pero, por desgracia, en nuestra época de “récords”, la supremacía del Everest entre todas las montañas del mundo excitaba la imaginación popular, y gradualmente las expediciones fueron objeto en la prensa de una propaganda totalmente desproporcionada al valor de la empresa, y en todo caso extraña a lo que solía considerarse como “la mejor tradición montañera”.

Afirmóse que la empresa era un símbolo del espíritu de la juventud moderna, y que su éxito representaría un triunfo del hombre sobre la Naturaleza. La verdad es que las primeras expediciones fueron un interesante ejemplo de exploración geográfica, y que las siguientes plantearon un apasionante problema montañero: nada más, nada menos; ambas fases deben situarse en el mismo plano que otro proyecto similar cualquiera.

Conozco a un hombre, con méritos suficientes para tomar parte en la expedición, que deseaba escalar el Everest para ganarse un gran nombre que le permitiera influir en pro de la paz mundial. Ambición loable, sin duda ninguna, pero ¿no le hubiera sido más provechoso dedicar sus energías al estudio de la economía política, en lugar de lanzarse a una empresa montañera que sólo podía demostrar la posesión de una excepcional capacidad pulmonar, o de las demás cualidades que capacitan a un hombre para trepar a grandes alturas? Éste es un ejemplo entre muchos de la extraordinaria distorsión de valores que se produce cuando se descubre una oportunidad de entrar en el templo de la fama por la puerta trasera. Si no fuera tan ridículo, tendrían razón de indignarse los que aman el alpinismo como fuente de profundo deleite estético.

Para los miembros de las expediciones era difícil no dejarse llevar por esta corriente de notoriedad, y se requería una buena dosis de serena introspección para explicarse el mal sabor de boca que percibían los más sensibles. Mas yo creo que los sentimientos de muchos alpinistas podrían resumirse en las palabras de un amigo mío (que no participó personalmente en ninguna expedición): “Por el amor de Dios, escaladlo de una vez y volvamos a practicar en paz el verdadero alpinismo”. Es una lástima que un proyecto tan sencillo haya podido crear tal estado de ánimo.

Uno de los más desgraciados efectos de las expediciones al Everest fue la influencia que ejercieron sobre el montañismo en el Himalaya. Su enorme volumen y complicación hicieron creer que era imposible hacer nada en el Himalaya sin disponer de una enorme y costosa organización. Muchas de las expediciones —italianas, alemanas, francesas, internacionales— que siguieron a las primeras tentativas de escalar el Everest, fueron conducidas con una suntuosidad que eclipsó todos los derroches anteriores.

Usóse un utillaje fantástico, se llevó dinamita para volar obstáculos, se emplearon aeroplanos para echar provisiones en la montaña, procuráronse todos los requisitos del arte culinario para reanimar a los exhaustos alpinistas, poblaciones enteras fueron arrancadas de sus hogares para transportar la impedimenta por los glaciares —con el consiguiente peligro de hambre para el año siguiente, por el abandono de los cultivos—. No hay que decir que esta táctica tuvo muy poco éxito y que no se escaló ninguno de los picos atacados con tal ferocidad. Pero lo triste es que las lecciones dadas por los grandes precursores de la exploración del Himalaya —Longstaff, Conway, Kellas, Godwin Austin, Frehfield, los Schlagintweits—, que consiguieron a fuerza sólo de arte e intrepidez, fueron relegadas al olvido.

Acaso sea injusto achacar sólo a las expediciones al Everest este culto a lo gigantesco característico de las campañas del Himalaya, pero algunas conversaciones que he sostenido con los organizadores de expediciones extranjeras, en las que intenté persuadirles de que adoptaran un plan menos complicado, me han convencido de que sus ideas estaban basadas sobre todo en los precedentes del Everest.

Hago estas observaciones sin ninguna hostilidad, y espero que serán consideradas como una crítica constructiva. Creíase con toda sinceridad que la mejor manera de llevar a cabo la empresa consistía en echar mano de todos los recursos adquiridos con dinero; los hay que se aferran todavía a esa concepción, pero yo creo que es por falta de experiencia directa de las enormes ventajas materiales y morales que poseen las expediciones pequeñas y compenetradas. Día vendrá en que los hombres volverán sus ojos al alto Himalaya; confío en que entonces se tendrá en cuenta este otro punto de vista.

En resumen, y para no pesar de todo lo dicho, las expediciones al Everest han sido una excelente aventura, y una experiencia muy beneficiosa para todos los que tuvieron la dicha de participar en ellas. Por mi parte, con toro el desapego para las grandes expediciones, no quisiera haber perdido una sola de las amistades que hice en 1933.

Eric Shipton. Por las cumbres. Escaladas en tres continentes. 1962. Editorial Juventud, Barcelona. 224 páginas. s/ISBN. Páginas 26-30

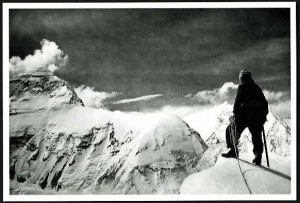

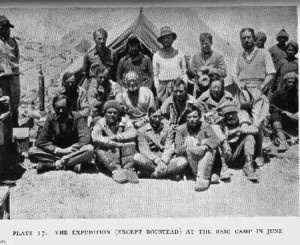

Eric Shipton (1907-1977) fue un montañista británico que se reconoce por sus exploraciones en diferentes cordilleras del mundo. Después de haberse iniciado en el deporte en los Alpes, fue a vivir a África, donde ascendió el Kenia y el Kilimanjaro. En 1933 se une a una expedición al Everest pero aunque no logran la cumbre (eso sería hasta 20 años después), escalan diferentes montañas y hallan el piolet de Irvine. Enamorado de las altas montañas, se dedica a explorar las grandes cordilleras: junto con Bill Tillman logra alcanzar por primera vez el santuario del Nanda Devi, dirige expediciones al Everest (una de las cuales incluye a Edmund Hillary y descubre la ruta de ascenso por la vertiente sur), y a otras montañas como el Cho Oyu. Apasionado de la exploración, se dirige a la Patagonia donde hace la primera travesía por el Hielo Continental en 52 días.

Pero más que una lista de sus ascensos, lo más característico de Eric Shipton fue su mentalidad de viajar ligero y desarrollar la idea de que cualquier expedición que valiera la pena podría ser escrita en el reverso de un sobre de correo. También escribió varios libros, donde se nota su pasión por la exploración de cordilleras. Recibió una medalla de la Royal Geographic Society y también por su contribución en la conquista del Everest.